Mein erstes Moped, als ich vierzehn war, damals in Ost-Berlin, hatte keine Starterbatterie. Es konnte nur durch einen Kickstart gestartet werden, was mir damals ganz normal erschien. Batterien waren teuer und schwer.

Mein heutiges modernes Motorrad (ich entschuldige mich bei den Harley-Besitzern, denn c ich fahre eine BMW 😉) hat eine Batterie, die stark genug ist, um es im Rückwärtsgang zu fahren und ein komplexes Steuerungs- und Entertainmentsystem zu betreiben.

Batterien haben sich weiterentwickelt, sie sind besser, effizienter, sicherer und langlebiger geworden, und heute fahren ganze Autos Hunderte von Kilometern mit Batterien. Aber das ist noch nicht alles.

Die Verbreitung von Batterie-Energiespeichersystemen (Grossspeicher, in Eng. Utlity-Scale Battteries)) zur Speicherung von Strom, insbesondere aus Solarenergie, ist derzeit eines der „heißesten“ Themen der „Energiewende“. So gibt es beispielsweise in vielen Provinzen Chinas nach wie vor die verbindliche Vorgabe, dass Solarprojekte mit Batteriespeichern ausgestattet sein müssen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Batterien im Versorgungsnetz viele Vorteile bieten, aber wir sollten uns ehrlich fragen, welche Auswirkungen Batterien auf unsere Umwelt und die Nettoenergieeffizienz haben.

Es ist daher längst überfällig, dass wir die Vor- und Nachteile von Batterie-Energiespeichersystemen, ihre Herstellung und ihre Auswirkungen auf unsere Energiesysteme untersuchen.

Bitte beachten, dass sich der Schwerpunkt dieses Artikels auf Grossspeicher-Batterien und weniger auf Heim-Batteriesysteme oder Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) legt, obwohl die Grundkonzepte ähnlich, wenn nicht sogar identisch sind.

In der näheren Vergangenheit wurden Batterien hauptsächlich zum Starten von Motoren und zum Betreiben unserer Haushaltsgeräte verwendet. Heute macht der Energiesektor inclusive für E-Autos bereits über 90 % der jährlichen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien aus, während es vor zehn Jahren, als der Markt noch zehnmal kleiner, lediglich 50 % waren.

Das Thema Grossspeicher-Batterien ist komplex, und ich und viele andere könnten darüber ein oder zwei Bücher schreiben. In diesem Artikel möchte ich einige der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte zu diesem Thema zusammenfassen.

Lest weiter, während die Batterien eurer Telefone oder Computer dafür sorgen, dass der Bildschirm hell und gut lesbar bleiben. Ps: Ich werde im Anhang eine ausführlichere Erörterung vornehmen, um den Artikel lesbarer und kürzer zu gestalten. Die verwendeten Quellen und Abkürzungen sind wie üblich unter „Quellenangaben” angegeben.

- Batterie-Energiespeichersysteme– Stand der Dinge

„Elektrizität lässt sich nur schwer speichern“ … Eine zutreffende Aussage, aber es IST MÖGLICH, Elektrizität zu speichern, wie wir alle täglich mit unseren Handys und Laptops bestätigen können. Technologie kann Wunder bewirken, und mit ausreichend Geld, Energie, Rohstoffen, menschlicher Genialität und Landfläche können wir buchstäblich nach den Sternen greifen.

Dennoch möchte ich verdeutlichen, wie schwierig es ist, Energie in Form von Strom zu speichern. Trotz des jüngsten Rückgangs der Kosten ist die Speicherung von Strom immer noch 100- bis 1000-mal teurer als die Speicherung von Energie in Form von Kohle, Öl oder Gas [2]. Der Transport von Strom ist „nur” etwa 10- bis 50-mal teurer als der Transport von Energie in Form von Kohle, Öl oder Gas (Desantis 2021, [3]). Ich halte dies für eine interessante Thematik, die es näher zu beleuchten gilt. In diesem Sinne lasst uns tiefer in das Thema eintauchen!

Abbildung 2: Vergleich der Investitionskosten für Speicher | Quelle: Prof. Lion Hirth 2025, Hertie School, Deutschland [2]

Schlüsselpunkt 1: Die meisten Grossspeicher-Batterien werden NUR aufgrund der ständig steigenden installierten Kapazität von intermittierender, wetterabhängiger Wind- und Solarenergie benötigt, die ohne umfangreiche und komplexe Netzintegrations-, Backup- und Speichersysteme weitgehend nutzlos sind.

Vorab eine wichtige Anmerkung zu Leistung (MW) und Energie (MWh) [4]: Stromsysteme werden häufig anhand ihrer Leistung angegeben – der pro Sekunde gelieferten Energiemenge, gemessen in MW oder kW.

Ein 400-MW-Gaskraftwerk unterscheidet sich jedoch erheblich von einem 400-MW-Batterie-Energiespeichersystem (kurz BESS). Solange Brennstoff verfügbar ist, kann die Gasturbine fast ununterbrochen 400 MW liefern, abgesehen von gelegentlichen Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten. Dies ist bei einem BESS nicht der Fall, das seine Nennleistung (MW) nur für kurze Zeit liefern kann, da die Gesamtmenge an Energie (MWh), die es liefern kann, stark begrenzt ist.

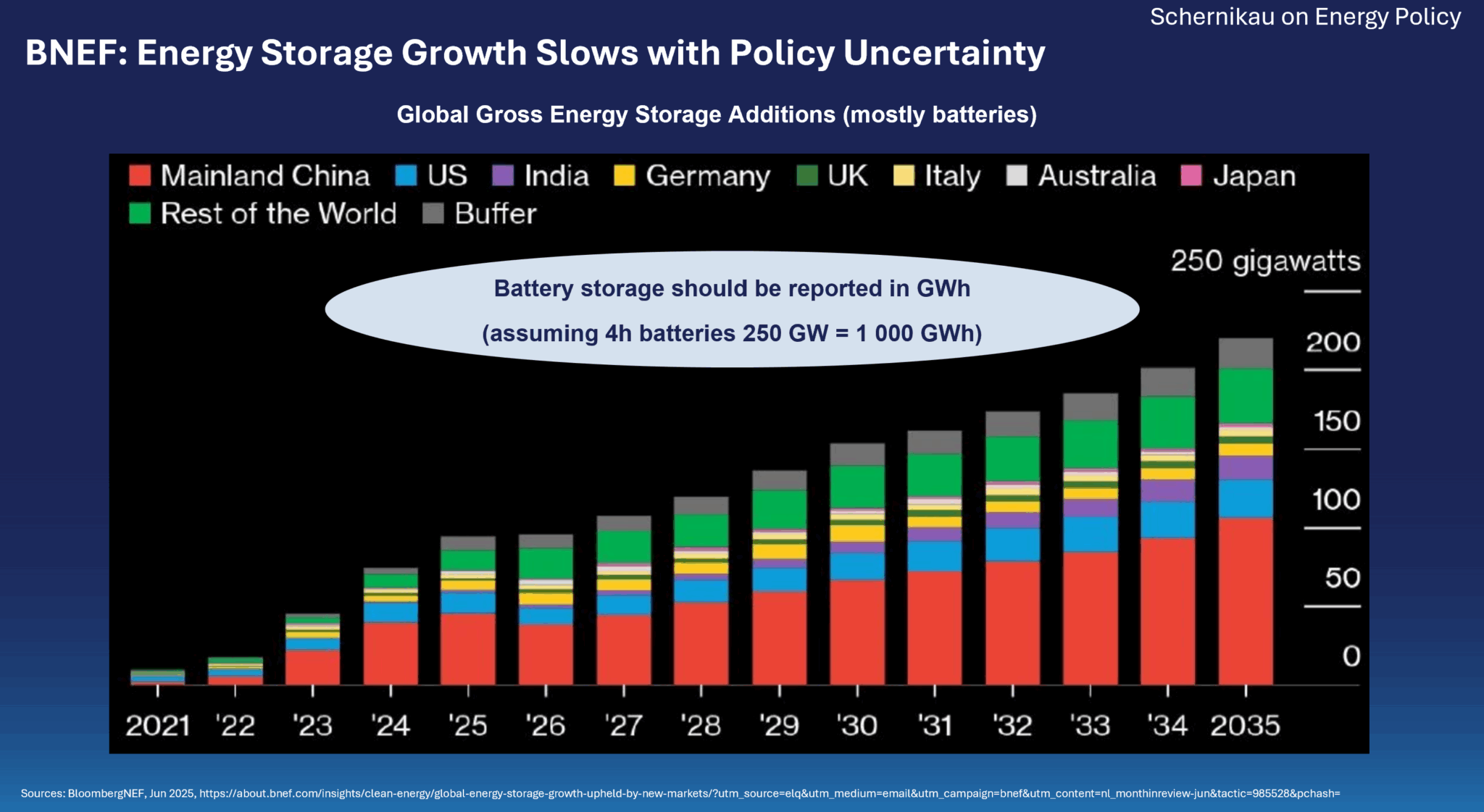

Daher ist die in MWh gemessene Batteriekapazität relevanter (Abbildung 3). Es wird davon ausgegangen das ein typisches 400-MW-BESS , 4 Stunden lang betrieben wird (im Durschschnitt sind es eher 2 bis 2.5h), bevor es erschöpft ist, und somit eine Kapazität von 1600 MWh hat. Noch ein Hinweis: Alle Abkürzungen befinden sich am Ende des Dokuments unter „ Quellenangaben”.

Tabelle 1: Einsatzfälle für Batteriesysteme im Netzbetrieb | Quelle: Schernikau-Forschung und -Analyse

Schlüsselpunkt 2: Grossspeicher-Batterien sind NUR Energiespeichersysteme mit kurzer Laufzeit, die bestenfalls für einige Stunden, aber nicht für Tage oder Wochen als Backup-Speicher dienen können. Somit liefert „Solarenergie + Batterie“ KEINE rund um die Uhr verfügbare Energie.

Schlüsselpunkt 3: Grossspeicher-Batterien verschlechtern sich mit einer Rate von 3–7 % pro Jahr. Batterien sollten weder vollständig entladen noch zu 100 % aufgeladen werden, da dies ihre Lebensdauer beeinträchtigt.

In der Praxis liegt der empfohlene Bereich zwischen 20 % und 80 %, was bedeutet, dass täglich nur etwa 60 % der Nennkapazität tatsächlich nutzbar ist.

Batterie-Energiespeichersysteme sind auf dem Vormarsch und verkaufen sich wie geschmiert, von Kalifornien über Deutschland, China und Chile bis hin nach Australien und Südafrika. Weltweit planen fast alle energiepolitischen Entscheidungsträger und Energieversorger die Installation großer Mengen von Grossspeicher-Batterien, um Netzdienstleistungen für das Stromnetz bereitzustellen.

Definition: Grossspeicher-Batterien sind Energiespeichersysteme mit einer Kapazität von mehreren MWh aufwärts, die in der Regel zusammen mit Übertragungs- oder Verteilungsnetzanlagen oder großen gewerblichen/industriellen Lasten eingesetzt werden, um die Netzflexibilität und die Integration von Wind- und Solarenergie zu verbessern.

Historisch gesehen wurde die großtechnische Speicherung von Pumpspeicherkraftwerken dominiert. „Moderne“ Battiere-Speichersysteme basieren allerdings zunehmend auf Lithium-Ionen-Chemie.

Statistiken (zusammengefasst aus verschiedenen Quellen, ohne Gewähr)

- Eine Gigafactory produziert jährlich etwa 50 GWh aller Arten von Batterien

- Im Jahr 2024 wurde eine Kapazität von etwa 1 TWh in Form von Batterien hinzugefügt (90 % des weltweiten Jahresumsatzes mit Batterien stammten aus Elektro- und Hybridfahrzeugen).

- Bis Ende 2024 betrug die installierte Gesamtbatteriekapazität etwa 3 TWh, 4-5 Mal mehr als im Jahr 2020… hauptsächlich installiert in 40 Millionen Elektrofahrzeugen.

- Zum Vergleich: Deutschland verbrauchte im Jahr 2024 etwa 460 TWh Strom (1,6 % des weltweiten Stromverbrauchs).

Dieser Artikel konzentriert sich zwar in erster Linie auf Grossspeicher-Batterien für die Kurzzeitspeicherung von Wind- und Solarenergie, es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Batterien innerhalb des Stromnetzes verschiedene, unschätzbare Funktionen erfüllen (Tabelle 1). Die Nicht-Speicherfunktionen erfordern jedoch nicht die derzeit vorgesehenen großen Batteriekapazitäten, wie in Abbildung 3 dargestellt.

2. Lebensdauer, Effizienz und Batteriechemie/-technologie

Während Batterien immer günstiger werden, werden Gewicht und Lebensdauer oft zugunsten der Optimierung der Produktionskosten vernachlässigt. Die hier angegebene Lebensdauer mag unterbewertet erscheinen, aber die Realität entspricht selten den Ergebnissen von theoretischen Recherchen.

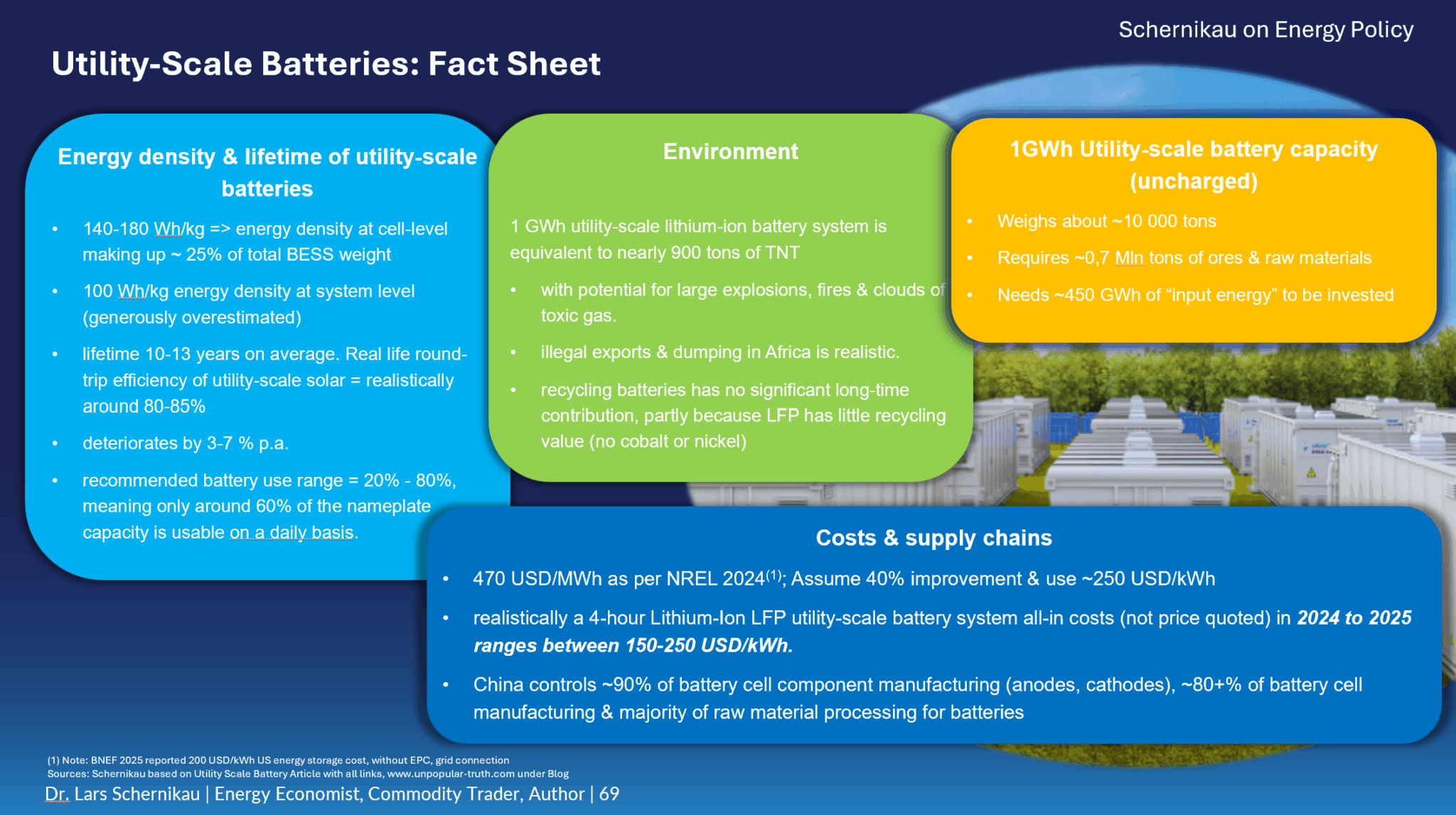

Eine Rundlauf-Effizienz von 85 % wird vom NREL 2024 [4] auf der Grundlage von Cole und Karmakar 2023 sowie von vielen anderen Institutionen angegeben. Die häufig zitierte Lade-/Entlade-Wirkungsgrad (Round-Trip Efficiency, RTE) von 85 % für Batterien im Netzmaßstab ist jedoch idealisiert und spiegelt die Effizienz auf Zellebene unter Laborbedingungen wider, nicht die Leistung auf Systemebene in realen Netzanwendungen.

Wenn man Umwandlungsverluste, Wärmemanagement (d. h. Kühlung), Strom für Steuerung, Kommunikation, Beleuchtung, Belüftung sowie Transformatorverluste und Verkabelung berücksichtigt, liegt die tatsächliche Round-Trip-Effizienz (RTE) von Grossspeicher-Batteriesystemen näher bei 70 %. In dieser einfachen Analyse habe ich dies jedoch nicht berücksichtigt.

Die Herstellergarantien für Lithium-Ionen-Batterien (LFP und NMC) geben häufig eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren oder 3000 bis 6000 Ladezyklen an.

- Daten aus der Praxis (z. B. PG&E, Tesla Megapack, Fluence-Systeme) zeigen eine tatsächliche Lebensdauer von eher 10 bis 13 Jahren, wobei es in heißen oder schlecht gewarteten Anlagen zu einer beschleunigten Alterung kommt.

- Zyklen mit einer hohen Entladetiefe (Depth of Discharge, DoD), wie sie typischerweise beim Wechsel zu „erneuerbaren Energien” auftreten, verkürzen die Nutzungsdauer erheblich.

- NMC-Batterien zeigen aufgrund des höheren Anstiegs des Innenwiderstands und der größeren Empfindlichkeit gegenüber Hitze und Hochstromzyklen eine noch schnellere Degradation.

- Einige Systeme erfordern nach 5–7 Jahren einen teilweisen Austausch der Module während ihrer Lebensdauer, ein wachsender Trend bei Li-Ionen-BESS in heißen Regionen.

Die Energiedichte (Energie pro Gewichtseinheit) ist ein sehr wichtiges Thema, wenn es um E-Auto-Batterien geht, aber für stationäre Grossspeicher-Batterien ist sie weniger entscheidend, was zu einer deutlichen Verlagerung hin zu LFP – Lithium-Eisenphosphat– geführt hat. Weitere Informationen zur Energiedichte finden Sie in Abschnitt 5.

Andere Batterietechnologien: Natrium-Ionen-Batterien sind noch zu neu, um validierte Degradationsmodelle zu haben. Labortests sind vielversprechend, aber solange keine mehrjährigen Datensätze aus dem Versorgungsbereich vorliegen, bleiben die Schätzungen spekulativ. In Japan und im Nahen Osten hat Natrium-Schwefel (NaS) unter hochspezialisierten, kontrollierten Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren erreicht. Flussbatterien halten zwar ihren Angaben zur Zyklenfestigkeit stand, aber die elektrischen und Pumpensysteme müssen möglicherweise nach 10 bis 15 Jahren überholt werden, sodass die Betriebs- und Wartungskosten oft unterschätzt werden.

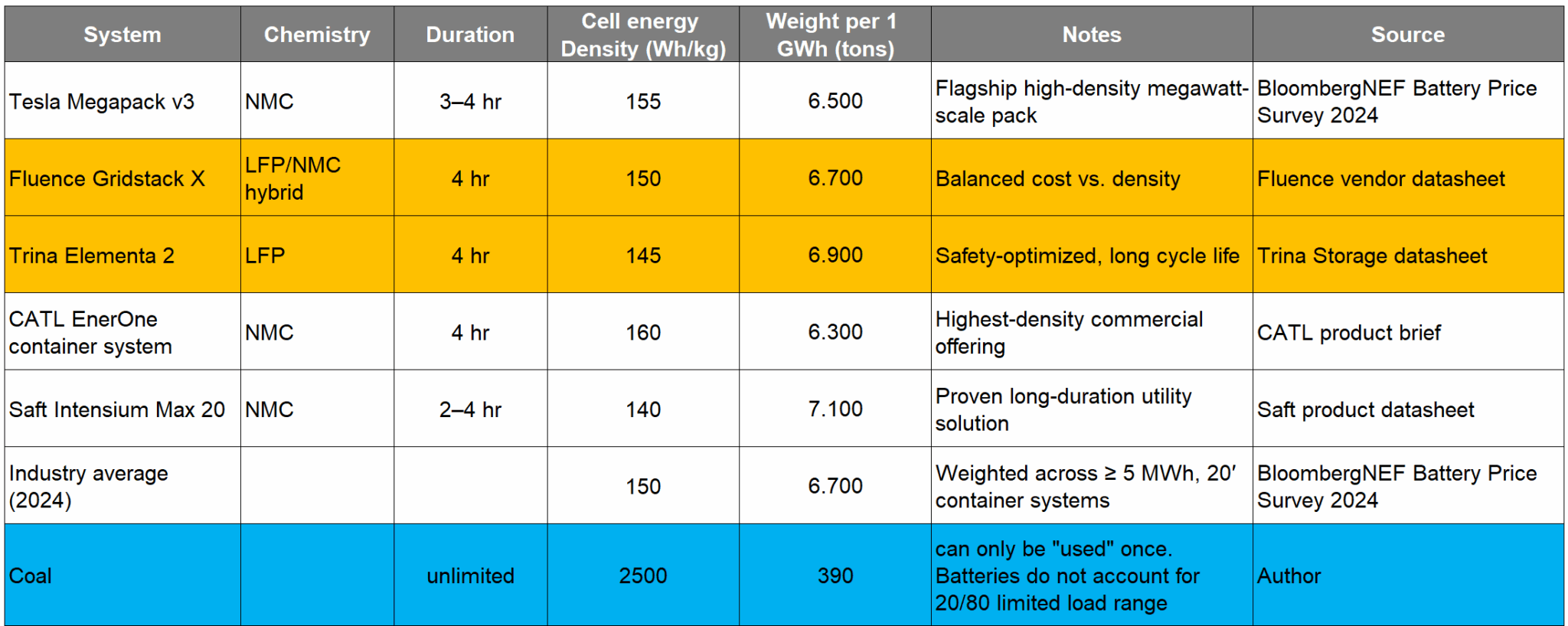

Ohne hier näher auf die Chemie von Batterien einzugehen, genügt es zu sagen, dass Lithium-Ionen-Batterien nach wie vor sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in Speichersystemen für Versorgungsunternehmen dominieren. Die Chemie kann an die Verfügbarkeit und den Preis von Mineralien angepasst werden, was sich daran zeigt, dass der Marktanteil von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) auf 40 % der E-Auto-Verkäufe und auf über 80 % der neuen Grossspeichersysteme gestiegen ist [6]. Die Tabelle in Abbildung 4 fasst verschiedene Batterietechnologien zusammen und hebt hervor, was hauptsächlich verwendet wird: LFP- und NMC-Lithium-Ionen-Batteriesysteme. Zum Spaß und zum Vergleich habe ich Kohle hinzugefügt.

Zu Ihrer Information: Nickel-Eisen-Batterien, auch bekannt als NiFe-Batterien oder Edison-Batterien, sind eine robuste, langlebige wiederaufladbare Batterietechnologie, die 1901 von Thomas Edison erfunden wurde und in letzter Zeit wieder mehr Beachtung findet.

Schlüsselpunkt 4: Grossspeicher-Batterien haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 bis 13 Jahren. Die tatsächliche Round-Trip-Effizienz (RTE) liegt realistisch bei etwa 70 bis 80 %.

3. Batteriekosten

Im Jahr 2024 erreichte der weltweite Markt für Batteriepacks (E-Autos und stationäre BESS) einen Wert von rund 140 Milliarden US-Dollar und wird laut dem Szenario „Net-Zero Emissions by 2050” der IEA bis 2030 voraussichtlich auf etwa 800 Milliarden US-Dollar ansteigen [6]. Im Jahr 2024 entfielen nur etwa 10–15 % der Ausgaben für Batteriepacks auf netzgebundene Speicher, während der Großteil für E-Auto-Batterien verwendet wurde.

Denjenigen, die unser Buch „ Unbequeme Wahrheiten… über Strom und die Energie der Zukunft” gelesen haben, wird in Erinnerung geblieben sein, dass Preis nicht gleich Kosten ist. Und der Preis für Grossspeicher-Batterien ist auf ein unvorstellbar niedriges Niveau gefallen. Die Kosten sinken zwar ebenfalls, entsprechen aber nicht den aktuellen Preisangaben.

- Bei einer kürzlich in China durchgeführten Auktion für ein 25-GWh-LFP-BESS-Projekt wurden Preise von fast 50 USD/kWh erzielt (zu den Bietern gehörten CATL, BYD, Envision, Sungrow und über 60 weitere Unternehmen).

- Dies entspricht einem Rückgang von 30 % gegenüber dem Niveau von 2024 [7]. Selbst in China ist es unmöglich, Batterien im Netzmaßstab zu so niedrigen Kosten herzustellen. Die Verkäufer machen Verluste und hoffen wohl auf ein „Kostenwunder“, bis sie ihre Verträge erfüllen müssen!

- Hinweis: Denken Sie daran, dass in der Regel nur 80-20 Entladezyklen zulässig sind, sodass die Preise pro nutzbarer kWh tatsächlich um 40 % höher sind. Außerdem müssen Wind- und Solarenergie überdimensioniert ausgelegt werden, um Energieverluste aus der Speicherung auszugleichen, die ebenfalls nicht in den Kosten enthalten sind.

Am unteren Ende der Skala bieten chinesische Entwickler (und verschiedene subventionierte Projekte) schlüsselfertige Batteriesysteme für weniger als 100 USD/kWh an, aber ich bezweifle, dass dies die Gesamtkosten des Systems sind. In Märkten mit höheren Kosten und früheren Projekten liegen die Kosten möglicherweise immer noch bei 300–400 USD/kWh (Abbildung 4, [2]). Die meisten neuen Großprojekte in den USA liegen derzeit bei etwa 200–300 USD/kWh installiert, vor staatlichen-IRA-Anreizen, was eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu vor nur wenigen Jahren darstellt.

Fortschreitende technologische Verbesserungen und Skalierungen dürften die Kosten noch weiter senken: Branchenprognosen (NREL, BNEF, RMI usw.) gehen davon aus, dass die Installationskosten bis zum Ende dieses Jahrzehnts unter 100 USD/kWh für Standard-Lithium-Ionen-Speicher liegen werden. Die Kosten könnten sich jedoch stabilisieren oder sogar steigen, wenn die Rohstoffpreise wieder anziehen oder ein überwältigender Anstieg der Nachfrage die Lieferkette erneut belastet. Projektentwickler berücksichtigen eben den Kapitalkosten auch Integrations- und Betriebsfaktoren.

Abbildung 4: Kostenaufstellung für Netzspeicher (4 Stunden, 240 MWh nutzbar) | Quelle: NREL 2024 [6] Auswirkungen auf das Stromnetz

Schlüsselpunkt 5: In der Praxis liegen die Gesamtkosten für die Installation eines 4-Stunden-Lithium-Ionen-LFP-Grossspeicher-Batteriesystems, nicht unbedingt der angebotene Preis, im Zeitraum 2024 bis 2025 zwischen 150 und 250 USD/kWh

Ein typisches Beispiel: Die Moss Landing Energy Storage Facility in Kalifornien ist derzeit das größte Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem der Welt. Es wurde im Juni 2023 fertiggestellt, hat eine Kapazität von wahrscheinlich 932 MW oder etwa 3,73 GWh und kostet insgesamt schätzungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht Gesamtkosten von 320 US-Dollar/kWh.

Der Bau von Systemen im Netzmaßstab umfasst mehrere Schritte, von denen jeder einzelne die Komplexität und die Kosten erhöht, oft mehr als erwartet.

- Lieferung von Metallen und Materialien: Gewinnung, Aufbereitung, Transport, Verarbeitung und Raffination von Rohstoffen. Dazu gehört auch die Umwandlung von Konzentraten in hochreine Metalle.

- Komponentenfertigung: Elektrodenfolie, Separator, Elektrolyt, Zellgehäuse usw.

- Zellproduktion: Beschichtung, Trocknung, Kalandrierung, Stapeln/Wickeln, Befüllen mit Elektrolyt, Formierungszyklen

- Modul- und Pack-Montage: Die Zellen werden in Module/Packs integriert, einschließlich BMS und Kühlung

- BESS-Montage: Die endgültige Integration umfasst Wärmemanagement, Stromumwandlung, Gehäuse und Steuerungen

Schlüsselpunkt 6: Die Rohstoff- oder Rohstoffpreise, mit Ausnahme von Gold, befinden sich im Vergleich zu Aktien auf einem historischen Tiefstand… etwas muss sich ändern, meiner Meinung nach werden die Rohstoffpreise steigen, was sich auf die langfristigen Batteriekosten auswirken wird.

4. Rohstoffe und integrierte Energie

Schlüsselpunkt 7: Für 1 GWh Lithium-Ionen-Batterien im Netzmaßstab müssen etwa 0,7 Millionen Tonnen Rohstoffe (Erze) gewonnen, aufbereitet, transportiert, verarbeitet und zu Grossspeicher-Batterien verarbeitet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anhang.

China kontrolliert etwa 90 % der Herstellung von Batteriezellenkomponenten (Anoden, Kathoden), mehr als 80 % der Herstellung von Batteriezellen und den Großteil der Rohstoffverarbeitung für Batterien.

Ich interessiere mich sehr für Rohstoffe und Energie, daher beschäftigte mich schon seit langem die Frage, was für den Bau von Grossspeicher-Batterien erforderlich ist. Beim Verfassen dieses Artikels habe ich mir endlich die Zeit genommen, zu recherchieren und mich näher mit einem Thema zu befassen, über das bisher noch nicht viel geschrieben wurde.

Die von BloombergNEF in Abbildung 3 dargestellten, allein für das Jahr 2030 erforderlichen Batterien mit einer Kapazität von ~1 TWh würden, wenn es sich dabei ausschließlich um Grossspeicher handelte, würde bedeuten, dass wir allein in einem Jahr 700 Millionen Tonnen zusätzliche Rohstoffe für die Herstellung dieser Batterien benötigen.

Man beachte, dass weltweit etwa 90 Milliarden Tonnen Nicht-Energie-Rohstoffe aus der Erde gewonnen werden, sodass dies fast 1 % der jährlichen Förderung allein für Batterien ausmachen würde [7a].

Tabelle 3: Geschätzter Gesamtenergieverbrauch für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im Versorgungsmaßstab | Quelle: Schernikau basierend auf [9 und 10]

Die für das Jahr 2030 geplanten Batterien mit einer Kapazität von ~1 TWh würden dann ~450 TWh Energie benötigen, was dem gesamten Stromverbrauch Deutschlands im Jahr 2024 entspricht.

Zur Erläuterung berechnen wir einmal, was erforderlich wäre, um Deutschland an einem normalen Wintertag für einen einzigen Tag mit ausreichend Batterie-Backup zu versorgen, wenn in Zukunft weder Kohle noch Gas oder Kernenergie zur Verfügung stehen sollten. 60 GW x 24 h = 1,4 TWh an Batterien im Netzmaßstab, was zunächst ~1 Milliarde Tonnen an Gewinnung, Aufbereitung, Verarbeitung, Transport, Herstellung und ~630 TWh an Eingangsenergie für den Bau der Batterien erfordern würde… und das alle 10 Jahre, wenn die Batterien 10 Jahre halten… und all das nur für einen einzigen Tag Speicherkapazität!

Zur Erinnerung: Diese Batterien müssen noch aufgeladen werden, und die Ladeinfrastruktur (hier sind Wind- und Solarenergie mit einer komplexen Netzintegrations- und Übertragungsinfrastruktur vorgesehen) muss ebenfalls zunächst mit Rohstoffen und Energie aufgebaut und alle paar Jahre ersetzt werden. Siehe auch die aktuelle, von Kollegenbegutachtung detaillierte Analyse von Prof. Simon Michaux zu diesem Thema [8].

Es ist selbstverständlich, dass fast die gesamte relevante Verarbeitung von Batteriematerialien sowie die Herstellung von Zellen und Komponenten von China dominiert wird (Abbildung 8). Der Gewinning von Graphit, einer ebenfalls sehr wichtigen Ressource für Batteriezellen, konzentriert sich ebenfalls auf China.

Schlüsselpunkt 8: 1 GWh Lithium-Ionen-Batterien im Netzmaßstab erfordern ca. 450 GWh Eingangs-Energie (Tabelle 3), bevor die Batterie zum ersten Mal aufgeladen werden kann… merken Sie sich diesen Multiplikator von 450x.

Eine Standard-Gigafactory mit einer jährlichen Batterieproduktionskapazität von etwa 50 GWh würde jährlich über 20 TWh Energie benötigen, einschließlich der grauen Energie der pro Jahr verbrauchten Metalle und Materialien. Zum Vergleich: Die Stadt Berlin verbraucht jährlich 12 TWh Strom.

5. Energiedichte

Die Energiedichte (Energie oder Wh pro Gewichtseinheit oder kg) ist ein äußerst wichtiges Thema, wenn es darum geht, Batterien zu verstehen. Verwirrend ist jedoch die Tatsache, dass alle von der Energiedichte auf Zellebene sprechen, nicht aber auf Batteriesystemebene. Wir schätzen, dass die Batteriezelle nur etwa 25 % des Gewichts einer Grossspeicher-Batterie ausmacht. Nach genauer Prüfung der realen Daten und häufig zitierten Annahmen wird schnell klar, dass die oft genannte Angabe von 35–40 % des Gesamtgewichts eines BESS, das auf das Gewicht der Batteriezellen entfällt, nicht korrekt ist.

Das Gesamtgewicht eine Grossspeicher-Batterie verteilt sich in der Praxis ungefähr wie folgt. Bitte beachten, dass die Zahlen so angepasst wurden, dass sie sich auf 100 summieren. Ich erhebe keinen Anspruch auf Genauigkeit:

- ~25 % Batteriezellen: raffinierte reine Metalle, Chemikalien, Säuren für das gesamte System

- ~10 % Modul und Gestell: Stahl-/Aluminiumrahmen, Sammelschienen zwischen den Gestellen

- ~11% thermal management: Coolant, cold plates, pumps, heat exchangers

- ~27 % Energieumwandlung: Inverter, Transformator, Schaltanlage

- ~16 % Container und balance-of-plant oder BOP: Stahlcontainer, HVAC, Brandbekämpfung, Verkabelung

- ~11 % BMS, Verkabelung und andere Isolierungen und Sensoren: Leiterplatten, Sensoren, Kabelbäume, Kommunikationsmodule, Sicherheitssysteme, Befestigungsmaterial, Isolierplatten

So entfallen bei einem typischen Batteriesystem im Netzmaßstab wahrscheinlich etwa 25 % der Masse auf Batteriezellen, gegenüber etwa 60 bis 75 % bei einem E-Auto-Pack. Grosssspeicher-Batterien müssen einfach nicht wie ein EV-Pack auf ihr Gewicht optimiert werden. Deshalb würde meine obige Analyse für E-Auto-Batterien etwas anders aussehen. All dies ist natürlich wegen der viel diskutierten Energiedichte wichtig!

Die IEA [1] schreibt, dass Blei-Säure-Batterien eine Energiedichte zwischen 35 und 40 Wh/kg haben, während Lithium-Ionen-Batterien derzeit eine spezifische Energie von etwa 90 bis 300 Wh/kg auf Zellebene aufweisen. Aufgrund ihrer höheren Energiedichte können Lithium-Ionen-Batterien zu leichteren und kompakteren Batteriepacks gestapelt werden.

Tabelle 4: 2024 Energie-Dichte auf Zellebene bei BESS-Paketen im Netzmaßstab (einschließlich Gehäuse, Thermik und Balance of System, BOS)

Eine 1-Tonnen-Batterie für den großtechnischen Einsatz könnte dann etwa 100 kWh speichern, muss aber noch aufgeladen werden. Die 1-Tonnen-Batterie enthält im aufgeladenen Zustand die gleiche Energiemenge wie 40 kg Kohle, was bereits 40 % der Effizienz eines Kraftwerks entspricht. Dabei wird von Standardkohle mit 5.500 kcal/kg ausgegangen, was verdeutlicht, wie energiedicht „fossile” Brennstoffe sind. Keine moderne Technologie kommt auch nur annähernd an diese Werte der Natur heran.

Zum Vergleich enthält Tabelle 4 einige weitere Energiedichten der modernsten und neuesten Batterien für den großtechnischen Einsatz, jedoch nur auf Zellebene + Modul und Gestell + Wärmemanagement. Sie können diese Zahlen durch 2-3 teilen (die Zelle macht 25 % des Gewichts aus, Modul und Gestell etwa 10 % und das Thermomanagement etwa 11 %), um die Energiedichte auf Systemebene zu berechnen. Zum Vergleich: Die Energiedichte der modernsten E-Auto-Batteriesysteme erreicht etwa 160-170 Wh/kg.

Schlüsselpunkt 9: Eine Energiedichte von 100 Wh/kg für Batterien im Netzmaßstab auf Systemebene (nicht auf Zellebene) ist sehr großzügig bemessen. Ich verwende hier diesen Wert von 100 Wh/kg. Die heutige Realität liegt eher bei 50 Wh/kg, was durch verschiedene Datenpunkte bestätigt wird. Die Realität würde dann die hier und im Anhang genannten Tonnage- und Energieschätzungen verdoppeln.

6. Umwelt- und Sicherheitsrisiken

Eine Grossspeicher-Batterie muss sorgfältig behandelt werden … so viel Energie auf engem Raum ist praktisch eine ungesprengte Bombe. In einem aktuellen Forschungspapier von Fordham et al. [11], stellte einer Gruppe renommierter Physiker fest, dass ein voll aufgeladenes 1-MWh-Batterspeichersystem ein Explosionspotenzial von 0,86 Tonnen TNT hat.

Marlair et al. [12] kommen zu dem Schluss, dass „keine Lithiumchemie, nicht einmal die weniger reaktive LFP-Lithium-Ionen-Chemie, vor thermischer Instabilität gefeit ist“. Lithium-Batteriezellen können unter bestimmten Umständen überhitzen. Wenn sie eine bestimmte Temperatur erreichen, entzünden sie sich und setzen giftige Gase frei. Wenn sich eine einzelne Zelle entzündet, erwärmt sie benachbarte Zellen, die sich ebenfalls entzünden. Wenn die Zellen nicht sofort gekühlt werden, kommt es zu einer Kettenreaktion, die zu einem sogenannten „thermischen Runaway“ führt.

Lithium-Ionen-Batteriebrände können zu einer „katastrophalen Explosion“ führen, die Feuerlöschsysteme „nicht verhindern können“, erklärte die FAA in einer Warnmeldung. Für erfahrene Reisende, denen empfohlen wird, Powerbanks nicht im aufgegebenen Gepäck mitzuführen, ist dies nichts Neues. Solche Brände führten 2010 und 2011 zum Absturz von Boeing 747 in Dubai und Südkorea, wobei alle Besatzungsmitglieder ums Leben kamen (es befanden sich keine Passagiere an Bord). Eine Reihe von Bränden in den Batterien von Boeing 787 veranlasste die FAA dann 2013 dazu, die gesamte Dreamliner-Flotte stillzulegen. Im Jahr 2021 führte eine rauchende Lithium-Ionen-Batterie im Kreditkartenlesegerät einer Flugbegleiterin zu einer Notlandung in Buffalo [13].

Trotz der Risikominderung durch Sicherheitssysteme kommt es dennoch zu Bränden in Batteriespeichersystemen. Die Entwicklung von BESS-Anlagen in den letzten 10 Jahren ging mit einer Zunahme der Häufigkeit spontaner Brände einher. In Korea gab es seit 2017 30 Battereiespeicher-Brände, was dazu führte, dass die koreanischen Behörden einen Baustopp für Batteriespeicher verhängten, bis die Ursachen untersucht worden waren. Es wurde festgestellt, dass einige Brände von Grossspeicher-Batterien in Küstengebieten mit höherer Luftfeuchtigkeit aufgetreten sind.

Schlüsselpunkt 10: Ein Lithium-Ionen-Batteriesysteme mit einer Kapazität von 1 GWh entspricht fast 900 Tonnen TNT und birgt das Potenzial für große Explosionen, Brände und giftige Gaswolken.

Das Recycling von LFP-Batterien ohne Kobalt oder Nickel ist unwirtschaftlich, sodass mit illegalen „Exporten” und illegaler Entsorgung zu rechnen ist.

Die Gefahr von Batterieexplosionen und Bränden wird durch mehrere Vorfälle auf See und an Land verdeutlicht [Quellen siehe 14].

- Die angeblich weltweit größte Batteriefabrik von Vistra Energy stand im Januar 2025 in Zentralkalifornien in Flammen, mehrere weitere Brände ereigneten sich in den Jahren zuvor in Kalifornien.

- China verbot nicht zertifizierte und zurückgerufene Powerbanks in Flugzeugen nach einem Vorfall Anfang 2025 mit Air Busan, bei dem ein Flugzeug ausbrannte

- Ein Lithium-Ionen-Batteriebrand in einem Frachtschiff dauert mehrere Tage, verursacht erhebliche Schäden und stellt ein Risiko für die Besatzung dar. Die MV Felicity Ace im Jahr 2022 und die MV Genius Star XI im Jahr 2024 sind nur zwei Beispiele von vielen.

- Im September 2024 brach in der Z-Basis von CATL, einer der wichtigsten Batterieproduktionsstätten des Unternehmens, ein Großbrand aus.

Abbildung 6: Erinnerung an den fast zweiwöchigen Brand in einer 250-MW/1-GWh-Batterie-Energiespeicheranlage in Kalifornien im Mai 2024 in der Nähe von San Diego

Abbildung 7: Arbeiter in Agbogbloshie, Ghana, beim Umgang mit Elektronikschrott | Quelle: Wikipedia

Es ist zu beachten, dass trotz des allgemeinen Anstiegs der Installationen und Sicherheitsvorfälle die Rate der Explosionen und Brände pro installierter GWh zurückgegangen ist, was auf Fortschritte im Bereich der Sicherheit hindeutet [15]. Aber was bringt uns das, wenn wir die installierte Batteriekapazität wie geplant vervielfachen?

Ich werde nicht auf die Umweltauswirkungen des erhöhten Bedarfs an Rohstoffen, Verarbeitung, Herstellung und Energie für Batteriesysteme eingehen … Millionen und Milliarden zusätzlicher Tonnen und Terawattstunden Energie. Die Rohstoffe müssen aus dem Boden geholt, aufbereitet, transportiert, raffiniert und zu Produkten verarbeitet werden. Es genügt zu sagen: Ohne Wind- und Solarenergie würden Grossspeicher-Batterien in der vorgesehenen Größenordnung und die damit verbundenen Umweltauswirkungen gar nicht benötigt werden.

Wie ist es mit Recycling und Entsorgung?

Das Recycling von Batterien umfasst zwei Hauptphasen: (1) Vorbehandlung der Batterien zu sogenannter „schwarzer Masse“ und (2) Veredelung der schwarzen Masse zu wiederverwendeten Materialien in Form von hochreinen, für Batterien geeigneten Chemikalien auf Lithium-, Nickel- und Kobaltbasis. Die Vorbehandlung – mit einer erwarteten Kapazität von 4,6 Mio. t im Jahr 2025 – konzentriert sich zu 80 % auf China. Die Veredelung – mit einer erwarteten Kapazität von 2,8 Mio. t im Jahr 2025 – konzentriert sich zu 90 % auf China [15a].

Das Recyclen von Batterien ist wahrscheinlich 5- bis 10-mal weniger energieintensiv als die Herstellung brandneuer Batteriezellen, aber aufgrund des schnellen und enormen globalen Anstiegs ist es ausgeschlossen, dass recyclete Batterien einen nennenswerten Beitrag zum geplanten Ausbau der Batterieproduktion im nächsten Jahrzehnt leisten können. Interessant ist, dass LFP-Batterien kein Kobalt oder Nickel enthalten, sodass für traditionelle Recyclingunternehmen weniger wirtschaftliche Anreize bestehen (6- bis 10-mal weniger als bei einer NMC-Batterie). Das in LFPs enthaltene Eisen, Lithium, Phosphat und Graphit hat einfach einen geringeren Wert, und es könnte tatsächlich sein, dass das Recycling zusätzliche Kosten verursacht, anstatt Geld zu sparen.

In Europa oder China ist das illegale Entsorgen von Batterien unwahrscheinlich, da es streng reguliert oder illegal ist. In Indien oder den USA beispielsweise scheint es noch keine solchen Vorschriften zu geben. Ich habe jedenfalls in Afrika große Elektronikschrottdeponien mit „importiertem“ Material aus Europa gesehen. Offensichtlich ist der „Export“ von Elektronikschrott aus China oder Europa NICHT illegal, sondern nur dessen “Entsorgung” innerhalb der jeweiligen Region.

7. Zusammenfassung

Allein im Mai 2025 hat China etwa 11 GWh an Batterien für Versorgungsunternehmen [16] sowie über 55 GWh an E-Auto-Batterien eingesetzt. Allein für die Produktion dieser Batterien für das Stromnetz (ohne EV-Batterien) musste China etwa 8 Millionen Tonnen Rohstoffe (Erze) und etwa 5 TWh Energie „investieren”. Ich verrate ein Geheimnis: Diese 5 TWh stammten NICHT aus Wind- oder Sonnenenergie, sondern wahrscheinlich größtenteils aus Kohle und etwas Wasserkraft.

- Im Vergleich zu China erreichte die gesamte installierte Batteriespeicherkapazität Deutschlands Mitte Juni 2025 20 GWh, davon weniger als 4 GWh Grossspeicher, der Rest entfällt größtenteils auf Privathaushalte. Bei 60 GW reichen die 4 GWh für ganze 4 Minuten, was nicht schlecht ist.

Lasst uns zusammenfassen (Figure 8):

Batterie-Energiespeichersysteme dienen dem Stromnetz in vielfacher Hinsicht, doch was selten diskutiert wird, sind die Realitäten oder externen Effekte, die sie umgeben. Lassen Sie uns daher diese Realitäten in 10 Punkten zusammenfassen und auflisten:

Schlüsselpunkt 1: Die meisten Grossspeicher-Batterien werden NUR aufgrund der ständig steigenden installierten Kapazität von intermittierender, wetterabhängiger Wind- und Solarenergie benötigt, die ohne umfangreiche und komplexe Netzintegrations-, Backup- und Speichersysteme weitgehend nutzlos sind.

—

Schlüsselpunkt 2: Grossspeicher-Batterien sind NUR Energiespeichersysteme mit kurzer Laufzeit, die bestenfalls für einige Stunden, aber nicht für Tage oder Wochen als Backup-Speicher dienen können. Somit liefert „Solarenergie + Batterie“ KEINE rund um die Uhr verfügbare Energie.

—

Schlüsselpunkt 3: Grossspeicher-Batterien verschlechtern sich mit einer Rate von 3–7 % pro Jahr. Batterien sollten weder vollständig entladen noch zu 100 % aufgeladen werden, da dies ihre Lebensdauer beeinträchtigt.

- In der Praxis liegt der empfohlene Bereich zwischen 20 % und 80 %, was bedeutet, dass täglich nur etwa 60 % der Nennkapazität tatsächlich nutzbar ist.

—

Schlüsselpunkt 4: Grossspeicher-Batterien haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 bis 13 Jahren. Die tatsächliche Round-Trip-Effizienz (RTE) liegt realistisch bei etwa 70 bis 80 %.

Schlüsselpunkt 5: In der Praxis liegen die Gesamtkosten für die Installation eines 4-Stunden-Lithium-Ionen-LFP-Grossspeicher-Batteriesystems, nicht unbedingt der angebotene Preis, im Zeitraum 2024 bis 2025 zwischen 150 und 250 USD/kWh

—

Schlüsselpunkt 6: Die Rohstoff- oder Rohstoffpreise, mit Ausnahme von Gold, befinden sich im Vergleich zu Aktien auf einem historischen Tiefstand… etwas muss sich ändern, meiner Meinung nach werden die Rohstoffpreise steigen, was sich auf die langfristigen Batteriekosten auswirken wird.

—

Schlüsselpunkt 7: Für 1 GWh Lithium-Ionen-Batterien im Netzmaßstab müssen etwa 0,7 Millionen Tonnen Rohstoffe (Erze) gewonnen, aufbereitet, transportiert, verarbeitet und zu Grossspeicher-Batterien verarbeitet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anhang.

- China kontrolliert etwa 90 % der Herstellung von Batteriezellenkomponenten (Anoden, Kathoden), mehr als 80 % der Herstellung von Batteriezellen und den Großteil der Rohstoffverarbeitung für Batterien.

—

Schlüsselpunkt 8: 1 GWh Lithium-Ionen-Batterien im Netzmaßstab erfordern ca. 450 GWh Eingangs-Energie (Tabelle 3), bevor die Batterie zum ersten Mal aufgeladen werden kann… merken Sie sich diesen Multiplikator von 450x.

- Eine Standard-Gigafactory mit einer jährlichen Batterieproduktionskapazität von etwa 50 GWh würde jährlich über 20 TWh Energie benötigen, einschließlich der grauen Energie der pro Jahr verbrauchten Metalle und Materialien. Zum Vergleich: Die Stadt Berlin verbraucht jährlich 12 TWh Strom.

—

Schlüsselpunkt 9: Eine Energiedichte von 100 Wh/kg für Batterien im Netzmaßstab auf Systemebene (nicht auf Zellebene) ist sehr großzügig bemessen. Ich verwende hier diesen Wert von 100 Wh/kg.

- Die heutige Realität liegt eher bei 50 Wh/kg, was durch verschiedene Datenpunkte bestätigt wird. Die Realität würde dann die hier und im Anhang genannten Tonnage- und Energieschätzungen verdoppeln.

- Die 1-Tonnen-Batterie enthält im geladenen Zustand die gleiche Energiemenge wie 40 kg Kohle, was bereits 40 % der Effizienz eines Kraftwerks entspricht.

—

Schlüsselpunkt 10: Ein Lithium-Ionen-Batteriesysteme mit einer Kapazität von 1 GWh entspricht fast 900 Tonnen TNT und birgt das Potenzial für große Explosionen, Brände und giftige Gaswolken.

Das Recycling von LFP-Batterien ohne Kobalt oder Nickel ist unwirtschaftlich, sodass mit illegalen „Exporten” und illegaler Entsorgung zu rechnen ist.

Appendix 1: Berechnung des Metallgehalts, des Erzgehalts und des Energiebedarfs für Batterien im Netzmaßstab

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Metall- und Materialkomponenten für LFP-Lithium-Eisenphosphat-Grossspeicherzusammen. Sie enthält das ungefähre Gewicht des Metalls und das ungefähre Erzverhältnis. Das Erzverhältnis gibt an, wie viel Erz abgebaut werden muss, um das Metall zu gewinnen, in kg Erz pro kg Metall. Außerdem enthält sie eine Schätzung der Energie, die benötigt wird, um diese Metalle verfügbar zu machen. Die Schätzungen der integrierten Energie berücksichtigen alle vorgelagerten und brennstoffbasierten Eingaben. Ich gehe davon aus, dass die angegebenen Zahlen zur integrierten Energie zu niedrig sind und nicht wirklich alle Kosten für Gewinnung, Aufbereitung, Transport und Raffination berücksichtigen.

Denkt dran, das sind alles realistische Schätzungen, die auf vorläufigen Untersuchungen basieren. Ich bin der Meinung, dass sich die finalenZahlen nach genaueren Untersuchungen nicht großartig ändern werden und dass sie mit einer Abweichung von 30 bis 50 % richtig sein sollten. Vor über vier Jahren habe ich in einem veröffentlichten Bericht (hier) geschätzt, dass das Verhältnis von Metall zu Erz bei 1 bis 2 % liegt, was mit den 1,5 % übereinstimmt, zu denen die Analyse hier gekommen ist.

Schlüsselpunkt: Die in Metallen und Materialien enthaltene Energie, die für den Bau von Grosssspeicher-Batterien benötigt wird, macht etwa 90 % des gesamten Energieeinsatzes aus.

Tabelle 5: Geschätzter Gesamtenergieverbrauch für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im Netzmaßstab | Quelle: Schernikau basierend auf [9 und 10]

Der gesamte Energieverbrauch für Grossspeicher-Batterien wird dann in der folgenden Tabelle (kopiert aus Abschnitt 5 oben) noch einmal zusammengefasst. Ich schätze konservativ, dass etwa 400 bis 500 kWh investiert werden müssen, um 1 kWh Lithium-Ionen-Grossspeicher zu produzieren, wobei ich von einer großzügigen Energiedichte von 100 Wh/kg und einem großzügigen Systemniveau ausgehe. 90 % der Energie stammen aus der in den für Batterien erforderlichen Metallen und Materialien enthaltenen Energie.

Appendix 2: Definitionen, Quellenangaben, EVs = Elektrofahrzeuge

EVs = Elektrofahrzeuge

Definition von BOS: BOS steht für „Balance of System“ (Gesamt-System). Es umfasst alle Komponenten eines Batterie-Energiespeichersystems mit Ausnahme der Batteriezellen selbst:

- Mechanische Strukturen (Gestelle, Gehäuse, Montagerahmen)

- Wärmemanagement (Kühl-/Heizkreisläufe, Wärmetauscher)

- Elektrische Balance (Verkabelung, Sammelschienen, Sicherungen, Steckverbinder)

- Leistungselektronik (Inverter, Umrichter, Transformatoren)

- Überwachung und Steuerung (Batteriemanagementsystem, SCADA-Schnittstellen)

- Sicherheits- und Hilfssysteme (Brandbekämpfung, Beleuchtung, Erdung

- BESS steht für Battery Energy Storage System (Batterie-Energiespeichersystem) und bezeichnet eine komplette Anlage, die elektrische Energie mithilfe von wiederaufladbaren Batterien erfasst, speichert und verteilt.

Zu den Kernkomponenten einerGrossspeicher-Batterie gehören:

- Batteriemodule (Zellen, Module, Gestelle)

- Leistungswandlersystem (PCS) oder bidirektionaler Inverter

- Batteriemanagementsystem (BMS)

- Energiemanagementsystem (EMS) oder Steuerungssoftware

- BOS-Elemente (Balance of System) (Verkabelung, Gehäuse, Kühlung/Heizung)

- Sicherheits- und Schutzsysteme (Sicherungen, Brandbekämpfung)

Diese Elemente arbeiten zusammen, um das Stromnetz oder lokale Verbraucher zu laden und zu entladen, und gewährleisten so einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb

- LFP: Lithium-Eisenphosphat. In einer LFP-Batterie dient Eisenphosphat als Kathodenmaterial und bietet im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Chemikalien eine hohe thermische Stabilität, eine lange Lebensdauer und eine höhere Sicherheit.

- NMC: Nickel-Mangan-Kobalt. NMC-Batterien kombinieren diese drei Metalle in der Kathode, um ein Gleichgewicht zwischen hoher Energiedichte, guter Lebensdauer und zuverlässiger Leistung zu erreichen, was sie zu einer beliebten Wahl für Elektrofahrzeuge und Netzspeicher macht.

[1] IEA 2024, Batteries and Secure Energy Transitions – Analysis, April 2024, (link)

[2] Prof Lion Hirth on storing electricity vs oil gas, July 2025, (link)

[3] DeSantis et al 2021: Cost of Long-Distance Energy Transmission by Different Carriers, iScience 24, no. 12 (2021): 103495, (link)

[4] “NetZeroWatch: Gridscale Batteries and Fire Risk,” October 2024, (link)

[5] BloombergNEF, Global Energy Storage Growth Upheld by New Markets | BloombergNEF, June 2025, (link)

[6] NREL 2024, Batteries – 2024 Cost Components,” NREL, 2024, (link)

[7] RenewEconomy on Utlity Scale Battery costs… ‘Watershed Moment:’ Big Battery Storage Prices Hit Record Low in Huge China Auction,” RenewEconomy (blog), July 2025, (link)

[7a] Schandl et al 2024: Global Material Flows and Resource Productivity: The 2024 Update, Journal of Industrial Ecology 28, no. 6 (2024): 2012–31 (link)

[8] Michaux 2024: Estimation of the Quantity of Metals to Phase out Fossil Fuels in a Full System Replacement, Compared to Mineral Resources – Publications, Reports, Maps and Posters,” Hakku, August 2024, (link)

[9] Material and energy balance as well as ore ratios are based on a number of sources, including but not limited to Schernikau research and analysis, dozen of industry interviews, Prof Simon Michaux, miningforzambia.com, lithiumharvest.com, inchem.org, USGS, natural-resources.canada.ca, IEA, Cobalt Institute, Int’l Aluminum Institute, Michala et al 2025, Zhang et al 2022, Mohr et al 2020, LBNL 2022 ‚Cost and Material Composition of Power Electronics in Grid Applications‘, BNEF 2022–2023 ‚Inverter Material Supply Chains‘, Tesla Megapack teardown (Munro & Associates, 2022)

[10] Information on Gigafactory Energy use are based on

- Degen et al. (2023), Nature Energy (link)

- Kuki et al. (2025), MDPI Environments (link)

- Fraunhofer FFB Study, (link)

- DOE Energy Storage Durability (2024) (link)

- MDPI Batteries (2024), Pack Assembly (link)

- IEA Commentary (2024) (link)

[11] Fordham et al 2021, (link)

[12] Marlair et al 20xxx, (link)

[13] ABC. News, “Lithium Batteries Could Spark ‘Catastrophic’ Plane Fires, FAA Warns,” ABC News, March 2022, (link)

[14] Battery Fires and risks

- “World’s Largest Battery Plant on Fire in Central California – POLITICO,” January 2025, (link)

- “A Lithium-Ion Battery Fire in a Cargo Ship’s Hold Is out after Several Days of Burning,” AP News, January 2024, sec. Business, (link)

- “China Bans Uncertified and Recalled Power Banks on Planes,” Reuters, June 27, 2025, sec. Technology, (link)

[15] Bridging the Fire Protection Gaps: Fire and Explosion Risks in Grid-Scale Battery Storage,”April 2025, (link)

[15a] Benchmark, May 2025,(link)

[16] China Dominates May Global Deployments with 11.2GWh” Energy-Storage.News, June 10, 2025, (link)

[17] Julien Jomaux, “LI: Jomaux on Europe Grid Batteries,” May 2025, (link)

[18] BESS technologies and the information provided are based on various sources, including but not limited to [1] above; BloombergNEF Energy Storage Market Outlook Q2 2025; NGK Sodium-Sulfur Technical Brochure 2025; Sumitomo Redox Flow Brochure 2025, India Institute of Science Na-Ion Research, 2024; DOE Battery Lifetime Study 2024